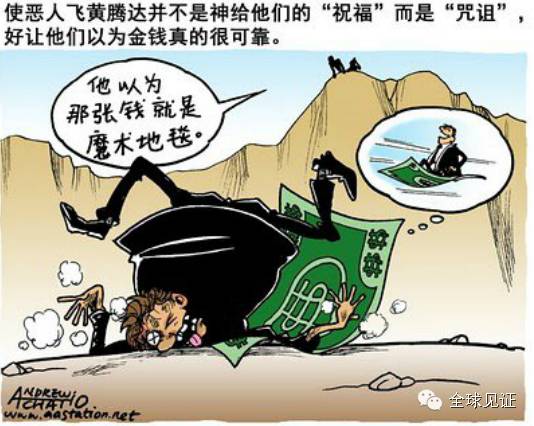

漫画版权 © Andrew Chai

不久前,中国国务院温总理说:“公平正义比太阳还要有光辉。”他强调,公平正义,是社会稳定的基础。

公平正义,是每个人心中理想的社会形态,但是相信大家都承认,这个世界实际上并不公平,坏事经常临到好人,好事也经常临到坏人。为什么?神不是公义的神吗?为什么他不主持公道呢?基督徒应当如何看待这种社会现象呢?诗篇七十三篇给我们极好的省思。

当时,诗人亚萨为了眼前所看见的一切现实光景感到极度困惑。他看见恶人的骄傲自负、行为粗暴、冷酷无情、目中无人,甚至亵渎真神。按照他的信仰,这些人应当得到神的管教,可是事实却没有,相反的,他们比好人还要兴盛,他们没有痛苦、身体健壮(4节)、常享安逸、财源广进(12节)。诗人坦露心中不快,他承认自己妒忌他们(3节),甚至因此而差点跌倒(2节),直到他进了神的圣所,领悟到现实人生所需要的智慧。

“圣所”是人神相会、相交之所,在这里不一定是指物质的地点,更可能是抽象的地点,表达诗人静下心来,聆听神对他说话的声音,并以神不改变的本性去看待世事。

那时,诗人才觉悟,虽然恶人在今世飞黄腾达,可是神却把他们安放在滑地,使他们倒下、灭亡。作者用两个角度来形容他们的虚无,首先,从时间上来看,恶人的兴隆是十分短暂的,他们会“忽然间”变成荒凉,又被“突然的”惊恐完全消灭(19节)。另一个是地位的角度,诗人用睡梦来形容恶人的无足轻重(20节)。

梦境中精彩的画面,在梦醒之后就想不起来。恶人在神的眼里就像梦境一样虚幻,不实际,也不被重视。“神醒来”在诗篇中经常用以描述神的干预(卅五23;四十四23;五十九4;七十八65~66),故本节或指神插手的时候,恶人将完全站不住脚。神插手干预的时间不一定是到末日,但也不一定如我们所预期的。神按照他自己的智慧,以及他分毫不误的时机,在他认为最好的时刻行事。

从圣所看世界,意味着我们从永恒看现今,从属天的角度看地上的生活,视野更加广阔、更加长远。人之所以会对今生种种的遭遇产生负面情绪,主要是因为我们的视线过于短浅,忽视了神在圣经中永恒不变的应许。

回顾过去数千年的历史,我们就能领悟这道理了。在亚述蹂躏以色列人的数百年里,相信有许多虔诚的以色列人也心理困惑:“为什么残暴的亚述人兴旺,相信神的人却受苦?”但神的时间一到,亚述就被摧毁了。在神用邪恶的迦勒底人来审判以色列的时候,哈巴谷认为那是“恶人吞灭比自己公义的人”(哈一13)。当尼布加尼撒率军攻陷耶路撒冷、摧毁圣殿的时候,肯定也有很多人心中哀叹:“恶人为什么兴盛?义人为什么受欺呢?”可是,神的时候一到,巴比伦也就消失了。

我相信你或许也有这样的经历:多年以前,你经历了一些很不公平的事,可能是某个比赛裁判不公正,可能是你喜欢的人被别人抢走了,可能是因别人的因素而无法完成某个梦想……那时候,你心里很气、很失望、很不服气;如果你是信主的人,你觉得神不该这样对你。可是过了多年,你回过头去看,却觉得:“还好我当时没赢得比赛……没有嫁给他……没有走那条路……”同样的,目前你看为不公平的遭遇,相信你将来必会为此而感恩。

从某个角度来说,笔者觉得,使恶人飞黄腾达并不是神给他们的“祝福”而是“咒诅”,好让他们以为金钱真的很可靠,实际上却完全不可靠;使恶人安逸舒适也不是神给他们的“祝福”而是“咒诅”,以致灾难来临的时候他们完全没有免疫力;给恶人健康强壮的身体不是神给他们的“祝福”他们而是“咒诅”,好叫他们以为自己真的很行,不需要信靠神,最后落在神永恒的审判之中。

笔者的意思不是指金钱、安舒和健康都是不好的,而是指恶人没有正确的心态去看待和运用,就成了咒诅。他们若有正确的智慧去看待和运用,就不是恶人了。

我们必须对神公义的本性,以及他的智慧和时间有信心,就好象我们对电影的导演有信心一样。神要不是选择在恶人有生之年改变他,就是选择在永恒之中审判他们。总之,最终结果必会叫我们心服口服。

我心中酸苦,我肺腑刺痛的时候,我是愚昧无知的;我在你面前就像畜类一般。但是,我仍常与你同在;你紧握着我的右手。你要以你的训言引领我,以后还要接我到荣耀里去。(诗七十三21~24)

诗人从圣所不单看见了恶人的结局,也反思了自己的软弱。恶人行恶虽然不对,但是当他看见以后,心中却嫉妒他们(3节),那也不对。而他之所以会这样,是因为他之前尚未学习从属天和永恒的角度去看事物。

尽管诗人自觉不完美,并不代表他和恶人一样,因他从未失去了对神的信心,他说:“我仍常与你同在;你紧握着我的右手。”此话表达了他和神之间的互动,一方面是他的选择,另一方面更是神信实的保守。

人生的种种遭遇肯定给我们的生命带来许多打击,信仰上也难免产生许多困惑,我们应当真诚、认真地看待这些感受,也不要害怕向神袒露心声,但不能失去对神的信心和倚靠。应当“常与神同在,让神紧握着我们的右手”。

第24节具体说明了诗人将如何与神同在,以及神如何保守他的到底:“你要以你的训言引领我,以后还要接我到荣耀里去。”通往永恒荣耀的路,不在乎今世的繁荣昌盛,也不在乎今生得到完全公平的对待,抑或冤屈得以平反,而是在乎是否按照神的训言行事为人。

不完美的境遇最容易显露一个人隐而未现的面貌和软弱,所以它也就是我们认识自己的极佳途径,是一个人成长所不可或缺的教育过程。因此,当世事不尽人意的时候,不要只是怨天尤人,当按照所发现的自己不足和有待改进之处,从那里调整、悔改。

台湾著名作家刘墉曾分享在美国留学期间一个同学的经历,显出受屈者如何发现自己的软弱,并即此成长。刘墉的同学向他抱怨老板给他的薪水太少,而且故意拖延他的居留权的申请。刘墉对他说:“这么坏的老板,不做也罢。但你岂能白干了这么久,总要多学一点,再跳槽,所以你要偷偷学。”

结果同学听了他的话,每天殷勤工作、加班,还留下来背商业文书的写法,甚至连怎么修理影印机,都跟在工人旁边记笔记,以便有一天出去创业时,能够省点修理费。

过了半年,刘墉再问他是不是打算跳槽了?他居然一笑,说:“不用!我的老板现在对我刮目相看,又升官,又加薪,而且绿卡也马上下来了,老板还问我为什么态度一百八十度转变,变得那么积极呢?”

刘墉写道:“他心里的不平不见了,他作了‘报复’,只是换了一种方法,而且他自我检讨,当年其实是他自己不努力。”

人在今生所需要的,不是一个绝对公平的完美环境,而是一个追求完美生命的坚定意志和行动。这种完美生命,绝对不是完美的环境,而必须是不完美的环境才能孕育的。一个普通的人,总是让不完美的环境,来进一步腐蚀自己已经衰残的形象;一个智慧的人,却能够转化不完美的环境,成为自己迈向完美的指路牌。

你因为努力没有被肯定而泄气吗?表示你还是很在意人的赞许。

你因为恶人兴旺而不满吗?表示你还需要对神有更坚定的信靠和盼望。

你因为别人幸福而妒忌吗?表示你还是建立更宽大的胸怀

你因为被歧视而心生苦毒吗?表示你还需要更多饶恕。

……

成熟的重要标记之一,就是能接受不完美的境遇,并且在其中坚定持守主所启示的生活原则,有活出喜乐来。

所以,心里不舒服的时候,静下来听一听,那里有神对你说话的声音,让神拉着你的手,让他智慧的话语引导你,那是走向永恒荣耀的路径。

神是公义的,因为他把真正的福气留给了义人!

诗篇七十三篇的诗人在经历种种不公平的事情以后,发现了真正的福气就是神。第25和26节是脍炙人口的经典诗句,“天上”和“地上”概括了诗人的一切所有,显然他视神为他人生唯一的倚靠和珍宝。无论是物质的身体或是心灵,人都是极其脆弱的,但神的恩典却能保守,牵引我们走向永恒的荣耀。因此,神是人唯一的产业。

最后诗人宣告:“看哪!远离你的,必定灭亡;凡是对你不贞的,你都要灭绝。”很多人不太喜欢基督教这种论调,觉得我们太霸道,主张宗教应当拥有更广的包容性而非排他性。他们之所以会这么认为,是因为他们把所有的宗教等量齐观,认为所有的宗教不过是社会上的一个组织,或教人为善的一套道德机制罢了。基督徒不这么看。我们深信神是生命的泉源,脱离他自然必死无疑,从这个角度来看必定是“霸道”的。

既然诗人这样相信,在不公平的遭遇中他也不会选择背弃神。他说:“对我来说,亲近神是美好的,我以主耶和华为我的避难所。我要述说你的一切作为。”虽然作者看见世界上有许多不公平的事,可是一旦他进入“圣所”,用属天的眼光做出反思之后,他仍然知道神是完美的,传扬神的作为也因此成了他极愿意做的事。

从诗人的语气看来,这不只是他主观的信念(不是他选择看什么为真正福气),而是他经历了人生种种以后所发现的客观事实。没错,神本来就是我们的唯一,问题在于我们是否已经发现,或我们愿不愿承认这个事实,以及我们是否活出符合这种认信的生活方式来。

若我们还没有发现神是真正的福分,不完美的世事存在的目的正是为此。克莱布(Larry Crabb)在《破碎的梦》中说:“幸福美满的人生不再是最大的祝福,事实上它本来就不是。最大的祝福乃是与神相遇……然而,我们并不这么认为。因此神要帮助我们看得清楚。有一种方法,就是使我们在世上的美梦破碎,让我们受到打击,而情况却一直没有好转。当我们受苦时,他并不干预,并不成就那些我们希望他去做的事。事实上,神在基督徒受苦之时,所做的事情,就是引导我们进入心灵的深处,使我们在灵里明白自己真正的渴望是什么。”

安逸不是真正的福气,因为它会腐蚀人的伟大;

神是真正的福气,因为他能用艰苦的环境来发掘我们里头的伟大。

财富不是真正的福气,因为买不到真正重要的东西;

神是真正的福气,因为他能使我们即使在缺乏之中仍有丰盛的满足。

健康不是真正的福气,因为我们不可能永远拥有它;

神是真正的福气,因为他能使我们在最软弱的时候经历他的大能。

既然世人所认为是福气的东西都不是真正的福气,恶人拥有它们又算什么,神把最好的福气留给了信靠和顺服他的义人,那福气就是他自己。因此,不需要为了世上不公平的遭遇而抱怨和对神不满,它们正是神大大赐福于我们的重要标记。

总的来说,当世上的生活让你满肚子气,当你的生活经历许多不满和委屈的时候,不要用过去的方法——把音乐的音量开大、看电视、购物、暴饮暴食……来发泄你的情绪,你从这些活动中不会领悟到人生的智慧。你需要“进入圣所”,从圣所看世界。

“圣所“在哪里?处处都是,只要你在那里可以安静倾听神,那里就是圣所。这个时代的人最需要的操练之一就是安静独处。英语界常听见一句话说:“不要只是坐在那里,做些事啊!”(Don’t just sit there, do something)有时候我们需要做一些事,但几天前笔者看到一本书的书名将这话却倒过来用:“不要只是做些事,坐在那儿吧!”(Don't Just Do Something, Sit There: A Mindfulness Retreat with Sylvia Boorstein)在心里因着种种遭遇而充满苦毒、怨恨的时候,这才是我们需要的。

一个把基督教价值观作为自己行为准则的人,他无须和别人争论教义的是非,基督教作为一种宗教,如今,更多的是被当作价值观的依据,而不是一举一动的死板规条,基督徒无须像拿着长矛大战风车的斗士去和这些人打口水战来“保卫”或者维护自己的信仰,而是用行为来活出自己的信仰。

你所行的,就是你所信的。这是一个名人的话。不无道理。

发表评论 取消回复